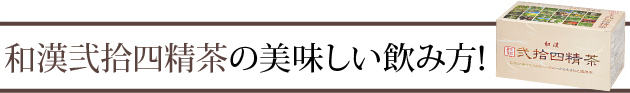

「和漢弐拾四精茶」は健康づくりを力強く応援します。

文明や科学などという概念すら無い大昔から、

人類は健康に役立つもの、効果的なものを経験や伝承によって

選ぶ術を自然に学んできました。

本製品「和漢弐拾四精茶」は、悠久の時に培われた

人類の知恵に基づき、ハトムギ・クコの葉・カワラケツメイなど

古来から健康維持に役立つとされる24種類の原材料を

バランスよく配合した健康茶です。

もちろん防腐剤、人工甘味料、着色料等の添加物は

一切使用しておりません。

また、1袋ごとの湿気を取り除き窒素充填包装をしておりますので、

3年間は風味を保ちます。

あまたの健康茶の中、独特な味と香りで

毎日の健康づくりを応援する「和漢弐拾四精茶」をどうぞ

ご家庭でお楽しみ下さい。

別名“真珠のような麦”とも言われており、世界三大美女の一人、楊貴妃が美の秘訣として愛飲していた伝えられています。

別名“真珠のような麦”とも言われており、世界三大美女の一人、楊貴妃が美の秘訣として愛飲していた伝えられています。 赤い実が広く知られているクコですが、その葉も、自然素材として古くから親しまれてきました。

赤い実が広く知られているクコですが、その葉も、自然素材として古くから親しまれてきました。 名前に「川原」とあるとおり、川原などの開けた野原に群生しています。夏ごろに黄色い花を付け、また晩夏から秋にかけてマメに似た果実が実ります。この果実を煎じてマメ茶として飲用されているようです。

名前に「川原」とあるとおり、川原などの開けた野原に群生しています。夏ごろに黄色い花を付け、また晩夏から秋にかけてマメに似た果実が実ります。この果実を煎じてマメ茶として飲用されているようです。 南ヨーロッパやアジア西南部が原産で、中国を経て日本に渡来したのがナツメです。

南ヨーロッパやアジア西南部が原産で、中国を経て日本に渡来したのがナツメです。 ドクダミはやや日陰の湿った場所を好む草で、野山や空き地など、いたるところで目にする事が出来、日本では古くから、気分が重く感じる時などにドクダミの煎じ汁が飲まれてきました。開花期の6〜7月には、美しい白い花を咲かせ、ハート型の葉を持ちます。この葉には独特の匂いがあり、ベトナム料理などに多く使われています。

ドクダミはやや日陰の湿った場所を好む草で、野山や空き地など、いたるところで目にする事が出来、日本では古くから、気分が重く感じる時などにドクダミの煎じ汁が飲まれてきました。開花期の6〜7月には、美しい白い花を咲かせ、ハート型の葉を持ちます。この葉には独特の匂いがあり、ベトナム料理などに多く使われています。 スイカズラという名前の由来は、吸うと甘い蜜の出る葛 (かずら) という事に因んでいます。その甘さから、砂糖のない頃の日本では、甘味素材として用いられていました。

スイカズラという名前の由来は、吸うと甘い蜜の出る葛 (かずら) という事に因んでいます。その甘さから、砂糖のない頃の日本では、甘味素材として用いられていました。 イネ科の笹の一種で、山地に生息しています。冬眠から目覚めた熊が好んで食べるところから「熊笹」と呼ばれています。

イネ科の笹の一種で、山地に生息しています。冬眠から目覚めた熊が好んで食べるところから「熊笹」と呼ばれています。 晩秋に実る赤い果実で、そのまま食べられる他、ドライフルーツやお酒に漬け込んでクコ酒にするなど、様々な用法で利用されています。栄養分が豊富に含まれており、上品な味と香りが特徴の素材です。

晩秋に実る赤い果実で、そのまま食べられる他、ドライフルーツやお酒に漬け込んでクコ酒にするなど、様々な用法で利用されています。栄養分が豊富に含まれており、上品な味と香りが特徴の素材です。 熱帯性の低木グァバの実のことで、バンザクロといわれます。

熱帯性の低木グァバの実のことで、バンザクロといわれます。 日本では、春になると道端などでも良く見られ、春の草花として人々から愛されています。

日本では、春になると道端などでも良く見られ、春の草花として人々から愛されています。 昆布は、鎌倉時代から日本の庶民の食生活を支えてきました。いわば、日本のスローフードの代表格。そんな昆布には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、その量は牛乳のなんと7倍もあります。うまみ成分であるグルタミン酸が含まれる事でも知られ、おいしい出汁を取る為に日本ではなくてはならない食材のひとつです。

昆布は、鎌倉時代から日本の庶民の食生活を支えてきました。いわば、日本のスローフードの代表格。そんな昆布には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、その量は牛乳のなんと7倍もあります。うまみ成分であるグルタミン酸が含まれる事でも知られ、おいしい出汁を取る為に日本ではなくてはならない食材のひとつです。 日本で最も親しまれ、良く飲まれているお茶葉です。製法や収穫時期によって、それぞれ違った風味と味わいが楽しめます。

日本で最も親しまれ、良く飲まれているお茶葉です。製法や収穫時期によって、それぞれ違った風味と味わいが楽しめます。 日本では食卓に上る機会も多く、最もよく知られたキノコの一つです。

日本では食卓に上る機会も多く、最もよく知られたキノコの一つです。 栽培のしやすさや、でんぷん、ビタミンC、食物繊維が豊富な事から、戦後の食糧難時の国民の食を支えてきたといわれています。

栽培のしやすさや、でんぷん、ビタミンC、食物繊維が豊富な事から、戦後の食糧難時の国民の食を支えてきたといわれています。 日本で300年以上前から栽培されている多年草が、この甘草です。

日本で300年以上前から栽培されている多年草が、この甘草です。 "カミツレ"という名でもよく知られています。夏に枝の先端に白く可愛らしい花をつけ、観賞用としても愛されています。

"カミツレ"という名でもよく知られています。夏に枝の先端に白く可愛らしい花をつけ、観賞用としても愛されています。 杜仲という中国原産の落葉高木の葉を煎じたのが、この杜仲葉です。1970年代には杜仲茶のブームが起きたほど、日本では人気のあるお茶として親しまれていました。

杜仲という中国原産の落葉高木の葉を煎じたのが、この杜仲葉です。1970年代には杜仲茶のブームが起きたほど、日本では人気のあるお茶として親しまれていました。 あまちゃづるという名前は、葉に甘みがあるため、名付けられたとされています。

あまちゃづるという名前は、葉に甘みがあるため、名付けられたとされています。 サラシア属のつる性植物で、スリランカのシンハラ語では「神の恵み」と呼ばれ、神のハーブとして珍重されています。

サラシア属のつる性植物で、スリランカのシンハラ語では「神の恵み」と呼ばれ、神のハーブとして珍重されています。 ゴマはご存知の通り、栄養価が高い素材です。

ゴマはご存知の通り、栄養価が高い素材です。 中国では古くから知られているバラ科の落葉低木です。

中国では古くから知られているバラ科の落葉低木です。 柿の葉とは、その名の通り果物の柿の実の葉で、柿の葉すしや、柿の葉茶などに利用されています。

柿の葉とは、その名の通り果物の柿の実の葉で、柿の葉すしや、柿の葉茶などに利用されています。 グァバは熱帯性の低木で、中央アメリカ、南アメリカ北部、東南アジアなどに自生しています。

グァバは熱帯性の低木で、中央アメリカ、南アメリカ北部、東南アジアなどに自生しています。 黒豆は大豆の品種のひとつで黒大豆とも呼ばれています。

黒豆は大豆の品種のひとつで黒大豆とも呼ばれています。五味とは、「酸 (すっぱい)」・「苦 (にがい)」・「甘 (あまい)」・「辛 (からい)」・「鹹 (しょっぱい)」の五つの味覚のことを差します。和漢弐拾四精茶は、この五つの味をバランスよく組み合わせました。

たくさんの素材を、ただやみくもに配合すればよいというわけではありません。カラダとおいしさを考えた「五味調和」がそのひとつです。

バランスのとれた和漢弐拾四精茶をお楽しみください。

作り立ての香味をお楽しみいただくため、1袋ごと酸素と湿気を取り除き丁寧に窒素充填包装しております。

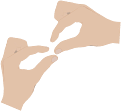

袋を軽く振ってティーバッグを下げてから、裏面の切り口を両手でつまみ、切り取り線にそってティーバッグを破かないよう丁寧に開けてください。

袋を軽く振ってティーバッグを下げてから、裏面の切り口を両手でつまみ、切り取り線にそってティーバッグを破かないよう丁寧に開けてください。

水1Lに(濃いお茶がお好みの方は、0.5〜0.6L)に対し、ティーバッグ1袋を入れます。

沸騰したら、泡が吹き出ない程度のとろ火でじっくりと約7〜8分煮出します。煮出しすぎると泡が吹き出し、美味しさが逃げてしまいますのでご注意ください。

※煮出す際は、鉄瓶ではなく、やかん・土瓶・耐熱ガラス・ホーロー引き、ステンレス・アルマイト製品をお使いになりますと、より風味良く出来上がります。薄く作るより、濃く作るのがコツです。濃いすぎる時は、薄めてお召し上がりください。

はじめにティーバッグ1〜2袋をポット(魔法瓶)に直接入れ、そのあと沸騰した熱湯1Lに注いで約2時間以上おきます。いつでも手軽に熱いお茶が楽しめます。

※ポットに入れたティーバッグは味や色が十分に引き出された時点で取り出してください。入れたままにしておきますと、一旦引き出された味・成分が再びティーバッグに吸着されてしまい、苦くなる場合があります。

番茶風に急須にティーバッグを入れ、熱湯を注いで3分、手軽なティータイムに。

煮出した弐拾四精茶をペットボトルなどに移して、冷蔵庫で冷たく冷やせば、麦茶がわりに手軽にお飲みいただけます。水筒に入れれば、外出先でもお召し上がりいただけます。